药物在人体的食物效应预测

食物效应广泛存在于口服制剂中,由于饮食状况会随着食物数量和种类的不同而变化,且难以长期严格地控制,因此相关部门鼓励研发不受食物影响的药物制剂。当无法研发此类制剂时,可通过开展良好和规范的FE研究,探究药物是否能与食物同服、以及何时/如何与食物同服。

获取免费报价

实验参数

| 实验条件 | 餐前条件(SGF空腹→>FaSSIF空腹) | 餐后条件(SGF餐后→FaSSIF空腹) |

| 生理模型/光谱条件 | pH shift模型/Accurate算法 | pH shift模型/Accurate算法 |

| 胃生理条件 | SGF 空腹胃(pH3.0) | SGF 餐后胃(pH 6.0) |

| 半胃排空时间 | 20min | 20min |

| 肠生理条件 | FaSSIF 空腹前小肠(pH6.5) | FaSSIF 空腹前小肠(pH6.5) |

| 前肠道吸收时间 | 120min | 120min |

| API | 某API | 某API |

| 辅料 | 不含 | 不含 |

实验结果

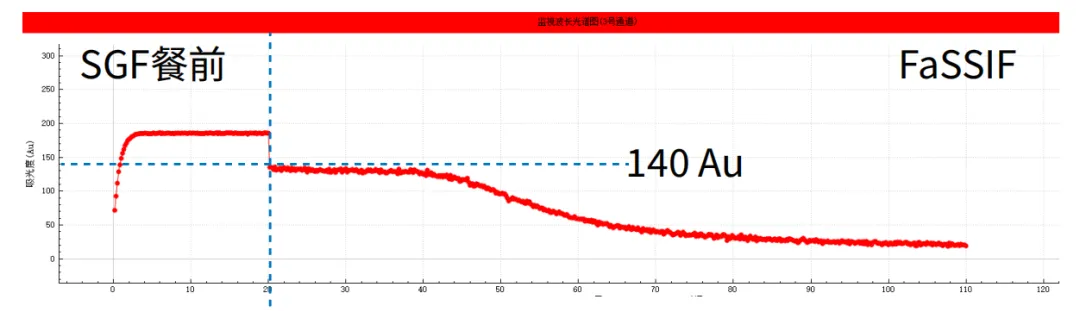

本次测试使用锐拓NCE DP中的pH转换模型 (图一) 本次实验,我们分别研究了该药物在空腹及餐后条件下的溶解及吸收情况。其中: (1)在空腹条件下,该药物在半胃排空时间(前20min内),快速溶解(峰值浓度接近200Au),并在切换至空腹前小肠段(pH6.5)时,存在较好的过饱和效应,使其在小肠段能维持较高浓度而不沉淀,AUC(小肠段面积)较大,且峰值浓度可达140Au。

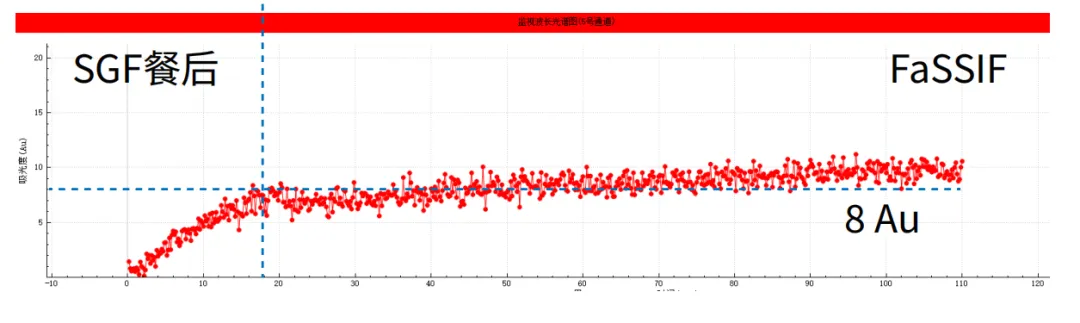

(图二) (2)在餐后条件下,与餐前相比该药物在半胃排空时间(前20min内),溶解困难(峰值浓度<10Au)。并在切换至空腹前小肠段(pH6.5)时,AUC(小肠段面积)较小,峰值浓度仅为8Au。

实验结论 在案例中,NCE DP展示了使用pH Shift 模型用于研究CDE所要求的食物效应(FE)的运用,结果得知本APl具有严重的食物效应(FE),空腹服用时峰值浓度是餐后时的10-20倍(140 Au:8 Au),故该药物临床应用时可能引发严重的副作用。

结论

食物效应是一种具有危险性的、可能引发患者用药后产生严重副作用的生理现象(欧美国家几乎所有原研药物都曾经进行了食物效应研究)。因此无论是在创新药物还是仿制药物的开发过程中,制剂学家们都当深入了解并研究这种效应的影响,合理控制剂量处方与工艺参数,在进一步提升药物体外溶出实验结果的真实性、准确性的同时,规避药物的不良临床食物效应,确保患者的用药安全性、合理性及有效性。并且在进行食物效应研究时,应当重视操作的规范性和标准性,尽可能剔除相关辅料及沉淀现象对测试结果的影响,以确保得到真实有效的实验数据。